こんにちは。

よこはま山手治療院、院長の中野です。

今回のブログでは、先日参加してきた「発達」に関するセミナーで学んできたことをもとに文章を進めて参ります。

特別な障害がなくても「原始反射の残存」がある方がいらっしゃいます。

「原始反射」とは

- 胎児が生き残り、成長するために子宮内から現れる反射的な動き

- 脳幹によってコントロールされている

- 出生するプロセスに必要、赤ちゃんの初期の発達にも重要だと考えられている(医療的発達検査としても使われる)

具体的には「モロー反射」や「把握反射」などがあります。

発達について

「発達」と一括りに語ることも難しいのですが、人間が成長していく過程で獲得していくことは色々とあります。

逆に「発達障害」といった言葉がありますよね。(「害」という字は人に対し好ましくないので、ここからはひらがなにしますね)

発達障がいは次の3つに分けられます。

- 学習障がい LD 〇〇おんち、××だけは超苦手(音読・計算など)

- 注意欠陥多動性障がい ADHD そそっかしい、落ち着かない、危なっかしい

- 自閉症スペクトラム障がい ASD 超マイペース・不思議ちゃん・こだわりが強い

では、この主に3つに分けられるこの障がいと言われる状態は何が問題なのでしょうか?

それは、「神経」が関係しています。

つまり「発達障がい」→「神経発達症」とも言えます。

脳の発育のばらつき

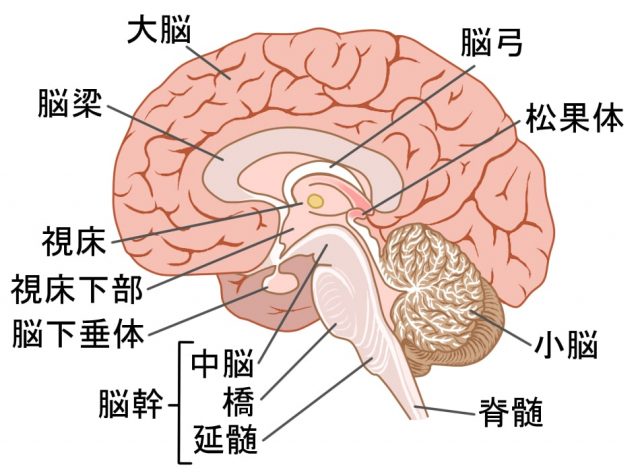

ざっくり分けると、脳の前側は「運動」に関して司っている部分で、脳の後ろ側は様々な「感覚」に関して司っています。

上記のような、ADHDやASDなどと分類されていますが、脳のそれぞれの機能の発達がばらついている状態とも言えます。

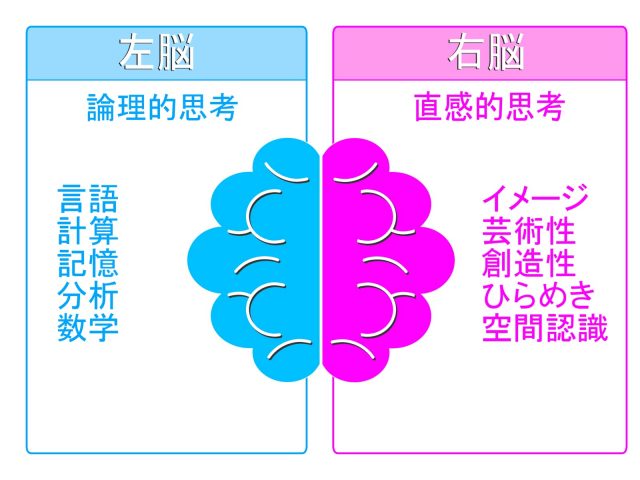

また左右の脳もその機能が分かれており、右は「イメージの脳」とも言われ、

・感情表現が豊か

・感性がするどい

・人の気持ちがわかる

・空間認知に長けている

・アナログ派

・暗記が得意

等の特徴があります。

対して「左脳」は、

・論理的で冷静

・筋道立てて考える

・客観的な分析が得意

・デジタル派

・計算が得意

・几帳面

といった特徴があります。

3歳くらいまでは右脳の方が優位になることが多いですが、3歳以降は交互に成長を繰り返していくと考えられています。

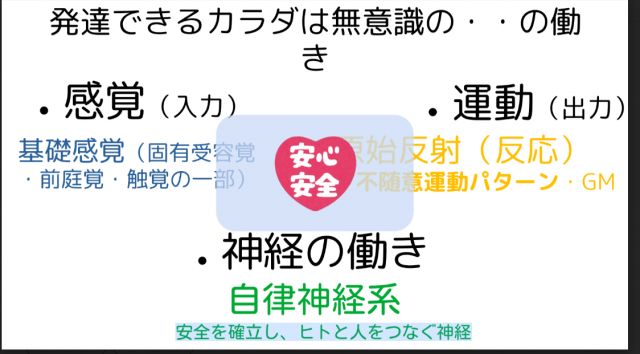

発達に関する3つ

- 感覚

- 運動

- 神経の働き

【感覚】(入力)

基礎感覚(固有受容覚・前庭覚・触覚の一部)

【運動】(出力)

基礎感覚(固有受容覚・前庭覚・触覚の一部)

【神経の働き】

自律神経系

安全を確立し、ヒトと人をつなぐ神経

ストレス~自律神経~

ここまで「脳」の機能などについて書いて参りましたが、少し「自律神経」についても触れておきましょう。

「交感神経」や「副交感神経」といった言葉は聞いたことがあるかと思いますが、実際にはどのような働きをしているのでしょうか?

- 「交感神経」→闘争・逃走反応

- 「副交感神経」→主にリラックス

簡単に分けると上記のような働きがあります。

実際に「ストレス」を受けた時に人間の身体は、

- 心臓が、血液を大きな筋肉送ることによって「闘争・逃走」の行動を起こす準備をする→長期間にわたると高血圧に繋がる

- 全てのシステムが炎症反応を起こしやすく、病気にかかりやすい状態なる

- 食物を消化するために必要なエネルギーが他で消費されるので消化システムに問題が出る

- 生殖機能を司るホルモンの分泌が止まると、女性が妊娠することが難しくなります。

- ストレスホルモンである、アドレナリン・コルチゾールが多く分泌される⇈

- やる気ホルモン(ドーパミン)幸せホルモン(オキシトシン)の分泌が減る⇊

上記のような反応が身体に起こります。

そして、同じく脳にも影響があります。

- 「大脳新皮質」の約80%の部分がシャットダウン(優位側の脳の働きだけが残る)

- 高度な思考や、創造をする部分の脳の「前頭前野」(Prefrontal cortex)がシャットダウンしてしまいます。

- 「海馬」(hippocampus)がシャットダウンして、記憶にも問題が出てきます。

- 「扁桃体」(amygdala)感情と関係しているところで、特にサバイバル的状況において活性化します。

上記のような状態が脳に起こります。

交感神経が優位な状態を作るホルモン

交感神経が優位な状態=闘争・逃走状態になりやすい

ということは、つまり「交感神経が優位な状態」とは精神的にも身体的にもストレスがかかった状態なのです。

- アドレナリン

アドレナリンとは、

・血糖を上昇させエネルギーを作り出す

・神経システムを介して分泌されるので作用するまでの時間が短い

・心拍数・血圧を上げる、呼吸回数を増やす、筋肉にエネルギーを供給する

・体内で作用する時間も短い

・メンタル:キレやすい

・内臓機能低下(後回し)

といった作用があります。

- コルチゾール

・血糖を上昇させエネルギーを作り出す

・血管を収縮させる、炎症を抑えて免疫を抑制させる(いわゆるアレルギーの治療に使われる*ステロイド剤)

・体内で消化されるのに時間がかかる(HPA系)

・慢性のストレスで持続的に分泌される

・慢性疲労・睡眠不足・集中力

といった作用があります。

もちろん、交感神経と副交感神経はシーソーのような関係で、互いにバランスを取り合っています。

交感神経が悪者のように言われることもありますが、身体にとって必要な役割をしてくれています。

交感神経と副交感神経

では、「交感神経」と「副交感神経」の違いは何なのか?

私達も施術中によく発する言葉ですが、ご説明して参りますね。

簡単に申し上げますと「交感神経」とは、人を活動モードに導くために、体を緊張・興奮させる神経です。

一方、「副交感神経」は、人を休息モードに導くために、身体をリラックスへと向かわせる神経です。

「交感神経」と「副交感神経」は互いにバランスを取り合っており、シーソーのような関係です。状況に応じて「交感神経」が強くなったり、「副交感神経」が強くなったりしています。

よく施術中にもお話させていただきますが、山道で急にクマと遭遇したと想像してみてください。

戦うか逃げるか、それとも死んだふりをするか…瞬時に判断しなければ、いつ襲われるか分かりません。

心拍数は上昇し、汗は出て来るし呼吸も早くなる。

いつでも逃げられるように筋肉を硬くしておく必要もありますよね。(反対に弛緩した状態だと、いざという時に力が抜けてしまう)いわゆるアドレナリンが最大に出ている時で「交感神経」がMaxに優位になっている時かもしれません。

そんな時に「消化」が促されていては困るわけで、身体は胃や腸の動きを抑制する働きをします。「消化」が行われるべきタイミングは、「副交感神経」が優位になった時、つまりリラックスしている時に起こりやすいんですね。

よく子供が緊張しすぎて食べたものを戻してしまうことがあります。

「緊張」は「交感神経」の作用でしたね。あれは「消化」にエネルギーを使っている場合ではないから。

つまり消化できない状態にあるため、胃にあったものを外に出してしまうのです。

さて、自律神経についてはだいたいご理解いただけたでしょうか?どれも自分の意思とは関係なしに身体が勝手に調整してくれている機能ばかりですね。

原始反射は残存する?

さて、やっとこのブログの題にある「原始反射の残存」についてです。

原始反射(反応)とは?

・胎児が生き残り、成長するために子宮内から現れる反射的な動き

・脳幹によってコントロールされている

・出生するプロセスに必要、赤ちゃんの初期の発達にも重要だと考えられている(医療的発達検査としても使われる)

ドミノ倒しのように順番に連続に現れる回数券のようなもので、生後一年くらいで反射はなくなることが多いとされています。

お腹の中にいる時~生まれてから一年くらいはみんな「原始反射(反応)」を持っていて、よく見られます。

「原始反射(反応)」をきっかけとして、自分で動いていけるように身体を動かす神経やセンサー、として脳が発達していくのです。

反射の残存

大きくなっても「反射」が残存している人が一定数いらっしゃいます。

中には「自分の子供は人と違うから、何かおかしいのではないか…」と心配される方がいらっしゃいます。

しかしながら、反射が残存していても、病気ではありません。

また、残存している人全てが「発達障がい」になるわけでもありません。

「原始反射」統合不完全

身体は大きく成長して行きますが、「原始反射」が残っていることで脳や神経等の発達が伴わず、自分の思うように自分自身をコントロールすることが難しい状態です。

身体の不調や精神の成長、学力や運動能力、社会生活にも影響があるのでは?とされていますが、原子反射は残存すると、一般的には考えられています。

原始反射が起こる理由

では、なぜ「原始反射」が起こってしまうのでしょうか?

結論から申し上げますと、「原始反射」は身体的・精神的ストレスをサバイバル脳(無意識脳)が感知した時に安心・安全を確立するために戻ってきてくれるためと考えられています。

ストレスを感じている状態は、人間にとっていわゆる危険な状態とも言えます。

その危険な状況を察知し、乗り越えるために原始反射は起こるのではないかとされていて、実際にコロナ禍において世界中のセラピストが、成人に原始反射が起こる人ケースが幾度も目撃されているそうです。

平時は「発達した上位の脳」が脳幹の反射の発動を抑えているとされています。

反射の種類

実際に身体に起こる反射にはどういったものがあるのでしょうか?

簡単に見て参りましょう。

・恐怖麻痺反射FPR

FPRとは、Fear Paralysis Reflex (FPR)=withdrawal reflexes(逃避反射・引っ込み反射)の略で、妊娠中の胎内でも起こるとされ、母体からのストレスを感ると全身を固めるといった作用があります。

実際には、「目が合わせられない」などが起きやすいのですが、行動上で起こりやすいのは、

- はじめての場所や人が苦手

- 予定の変更が苦手

- 気持ちを伝えるのが苦手

- 場面緘黙(ばめんかんもく)

- 涙もろい、かんしゃく

- 集団が苦手

- 引きこもりがち

- おうむ返し。同じことを繰り返して言う

- 緊張した時に息が止まりやすい

- バランス感覚が悪い体の動きがぎこちない

- 食べ物の好き嫌いが激しい

といったことが起こりやすいとされ、性格的には

- 恐怖症・臆病

- 心配症・不安

- ストレスに弱い

- 人前で恥をかくことを恐れる

- イヤ・だめ・できないなど否定的

- 引っ込み思案、内気、人見知り

- 注意をひきたがる

- 繰り返し行動が安心する

といったことが性格的に起こりやすいと言われています。

なので、実際に起こる症状としては

- 睡眠が浅い・むらがある

- 感覚過敏

- 乗り物酔い

- アトピー

- パニック発作

- 心臓に問題がある

- 自閉的傾向がある

上記のようなことが症状となって表れやすいとされています。

何だか当てはまることも多そうですが、もしかしたらこのような反応は「身体的精神的ストレス」を回避しようとして起こっている行動や症状なのかもしれませんね。

モロー反射

「モロー反射」とは、驚きに対する反射(驚愕反射)のことです。

子宮の中で呼吸の仕組みが発達するのに必要と考えられていて、例えば「誕生の時」には初めての肺呼吸への切り替わりを促し、窒息の危険があるときに気管を開くような身体の作用です。

この反射が起こってしまうと

- 力加減ができない

- 声が大きい

- 頻繁に人を押したり、叩いたりする

- ずっと走っている

- 多動

- 感情の起伏が大きい(怒りっぽい)

上記のようなことが起こりやすいと考えられています。

緊張性迷路反射(TLR)

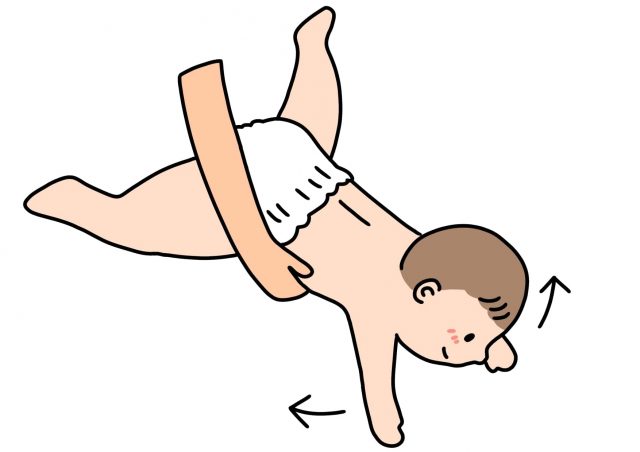

緊張性迷路反射(TLR)とは、赤ちゃんがうつ伏せになった時に頭を持ち上げたり(後方TLR)する姿勢を取ることです。

平衡、筋緊張度感覚受容が鍛えられるとされ、全身の筋肉に影響したり姿勢のコントロールにも影響し、頭を持ち上げる姿勢をとる手助けになります。

実際に「割り座(女の子座り)」を始終したがる子は体幹の筋肉が弱いとされ、姿勢のコントロールがうまくいっていない場合もあります。

他にも

- 乗り物酔い(前庭系) 高所恐怖症

- 特に階段の下りが苦手

- 読み障がい

- 書き障がい

- 計算障がい

- 空間認知↓

- めまい

- 視機能、視力が下がる

- 運動全般が苦手

- 方向おんち

- 人生もどっちに向かうか悩む

といったことが特徴として現れることがあります。

探索・吸啜反射

探索・吸啜反射とは、赤ちゃんが授乳の時に乳首を探す行動や手に持ったものを口に入れてしまったりする反射のことです。

生きて行くためには栄養が必要ですから、赤ちゃんにとって授乳が上手く行われないといけないため、このような反射が起こりやすく、大きくなってからも口の周りを刺激されると口角が上がったりする人がいます。

- 首こり

- 噛みつき

- 食べ過ぎ・飲み込み

- 消化不良

- 早食い・丸飲み

といったことが起こりやすく、「爪を噛む」「鉛筆を噛んでしまう」などの行動もこの反射が影響していると言われています。

把握反射

「把握反射」とは、赤ちゃんの手に刺激があった時や手のひらに何かが触れると、3本の指(1~3)が手のひらを握るように動きます。

将来ものを「握る(親指と他の指で物を持つため)」ため必要な反射だと考えられています。

この反射が残っていると、はいはいの時に手が開いていない、書字に影響が出る(悪筆)などが起こるとされています。

脊髄ガラント反射

脊髄ガラント反射とは、腰周辺の外側3センチあたりを上下にこすると刺激された方向の体幹部が曲がる反応のことです。

大人でもその部分を刺激されると、身体が動いてしまう人がいます。

身体すべての組織、特に腹部の筋肉、バランス、視覚などが関係すると考えられています。

- 過敏性腸症候群

- 側弯症

- 夜尿症

上記のようなことが起こりやすいとされています。

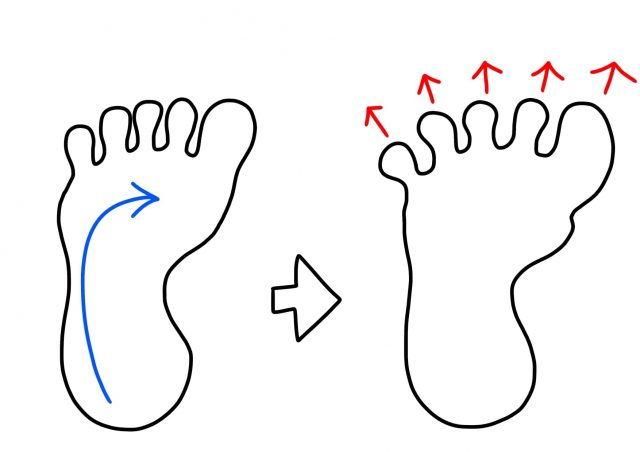

プランター反射・バビンスキー反射

プランター反射・バビンスキー反射とは、足への刺激です。

先ほどの把握反射と同じく、足の裏への刺激によって特有の反応が起こります。

プランター反射→足裏の拇指球のあたりを圧迫したりこすったりすると足指を握る

バビンスキー反射→足底外側へ刺激があると親指が反り、他の指が扇状に広がる

- 貧乏ゆすり

- 足元の不安定さ

- 頻繁に転ぶ

上記のようなことが起こりやすいとされています。

対称性緊張性頚反射(STNR)

対称性緊張性頸反射とは、生後6ヶ月~11ヶ月までに起こりやすく、

首を前に倒す→肘が曲がり、膝が伸びる

首を後ろに伸ばす→肘が伸びて、膝が曲がる

腹ばいから四つ這いに姿勢変換する際に必要と言われ、ロッキングからハイハイへの前段階にてみられます。

非対称緊張性頚反射(ATNR)

非対称緊張性頚反射(ATNR)とは、さきほどの「STNR」と違い、非対称なので片側に出る反射のことです。

身体を片側ずつ鍛え、手と眼を協調して使う基礎を形成するとされています。

反射に対し当院が可能なこと

さて、様々な反射をご紹介して参りましたが、これらの「反射」は残っているからと言って必ずしも「病気」や「障がい」なのではありません。

実際に、上記のような反射は回数券のように使い切ると出なくなることもありますし、ストレスがかかると反射が出るようになる人もいます。

まず大切なことは、これらの反射は成長や発達とともに消えていく過程にあるものですが、「残ってしまっている」「新たに出てきてしまった」場合には、何らかの理由があると考えることです。

何らか理由、それは腫瘍などの外的な要因もありますが、多くはストレスを抱えた状態の時に反射は起こりやすくなります。

先ほどの「原始反射が起こる理由」でも述べましたが、反射は「危険や害を及ぼす事柄から身を守る」、「何らかの原因で神経系の働きが低下した際に

再び発動し、調整し発達させる働きを持つ」とされます。

ですから、自分の身に危険が迫った状態、つまりストレスを抱えた状態の時に起こるやすいのです。

もちろん、全ての反射がなくなったり改善したりするわけではありませんが、これらを整えるための「自律神経」を調整することは施術で可能ではあります。

また、それぞれの反射に対し効果的な運動もお教えすることは可能ですし、セルフケアも指導することは可能です。

健康そうに見える人でも反射は残っていたりします。

しかしお子様に原始反射が残っていたりすると不安に感じる人も多いですよね。

そんな方々のお力に少しでもなれたら嬉しく思います。

もしお困りの際にはお気軽に当院にご相談くださいね。

お電話ありがとうございます、

よこはま山手治療院でございます。